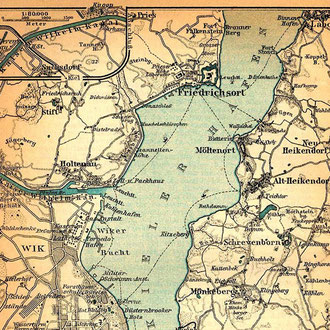

Stadtteil Wik

Franziska Ludwig - Fischerboot

Seit mehr als 20 Jahren leben wir im Kieler Stadtteil Wik. Der Name leitet sich ab von dem alten slawischen Wort "Kotelwik" - "Kessel-Senke" oder "Kessel-Bucht". Vielleicht weil die Bucht der Wik

so geformt ist wie ein Kessel, eingequetscht zwischen Förde und Nord-Ostsee-Kanal.

Wir beschlossen, unseren Stadtteil zum Ausgangspunkt zu nehmen und unseren Erzähler in der Kottelwik starten zu lassen. Am Ende des ersten Romans verlässt David die Stadt Kiel und zieht in die

Welt. Doch seinen Ausgang nimmt er in unserer Nachbarschaft.

https://www.maritimesviertel.de/

Im Lauf der Jahre haben wir die Wik immer wieder aus verschiedenen Perspektiven fotografiert. Hier auf der Seite sind die Fotostrecken thematisch sortiert: Aber hier geht es auch zu einer chronologischen Sortierung.

Rundlingsdorf Wyck

Es gab tatsächlich ein altes Rundlingsdorf "Kotelwik", ursprünglichen an der Kreuzung Kielline/Adalbert-/Mercator-/Feldstraße gelegen, das zwischen 1303 und 1893 existierte. Wer heute nach Spuren sucht, wird nichts finden. Das historische Bauerndorf wurde abgerissen, um Platz zu machen für den Marinestützpunkt und das Anschar-Krankenhaus. Nur in unserer Alternate History hat das Dorf die Zeiten überdauert. Und ist immer noch bewohnt von lange lebenden Schaf- und Schweinebauern aus dem 13. bis 15. Jahrhundert.

Historische Wik

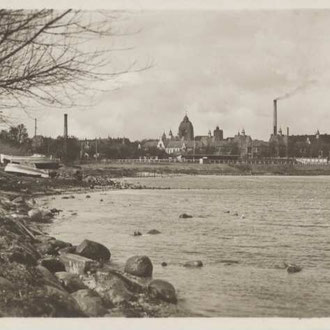

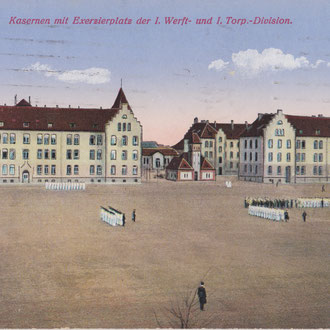

Marinestützpunkt Kiel

Die Wik ist geprägt durchs Militär. Mit Gründung des Deutschen Reiches 1871 wurde Kiel zum Reichskriegshafen erklärt. Ein Großteil der Militäranlagen lag in der Wik. Der Marinestützpunkt Kiel (bis 2021 "Tirpitzhafen") ist heute noch prägendes Zentrum und gleichzeitig größte Leerstelle im Stadtteil: Einerseits omnipräsent, raumeinnehmend, blockiert natürliche Wege, schickt hungrige Soldatînnen zu Famila und Militärfahrzeuge auf die Kiellinie. Akustisch dominant durch Weckrufe und Warnglocken, die ab 6:30 Uhr morgens gnadenlos durch die Nachbarschaft dengeln. Andererseits Sperrgebiet: Wer nicht dort arbeitet, hat keinen Zugang. So dass wir nicht wissen, was sich hinter den Mauern abspielt. Nach innen geben Warnglocken Zeichen für eingeweihte Mitglieder. Nach außen machen sie deutlich: Ihr habt weder Kenntnis noch Zugang zu uns. Abgesperrter Raum, in dem Menschen arbeiten und leben, Tür an Tür, direkt neben uns, die eine ganz andere Realität leben als wir.

Gorch-Fock-Mole, 2017

Nur zur Kieler Woche, gibt ein "Open Ship" Zugang zum Militär: Staunend sehen wir die Dimension des Geländes, besichtigen Militärschiffe, Kreuzer und Zerstörer. Fröhliche Wimpel wehen an den tödlichen Kanonen. Eine Show für die ganze Familie, die mehr verbirgt, als sie offenbart. Denn dass das Familienfest nicht den militärischen Alltag abbildet, ist wohl allen klar.

Holtenauer Schleusen im Sommer, 2015

Nord-Ostsee-Kanal

Zwischen 1887 und 1914 (je nach Berechnung) wurde quer durch Schleswig-Holstein der Nordostseekanal (zuerst Kaiser-Wilhelm-Kanal) gegraben. In Kiel wurde auf bereits bestehende Strukturen

zurückgegriffen: Zwischen 1777 und 1784 wurde bereits das Flussbett der Levensau zwischen Warleberg und Holtenau zum Eider-Kanal gemacht, um die Rendsburger Untereider mit der Ostsee zu

verbinden. Zwischen 1887 und 1895 wurde der Eider-Kanal dann begradigt und zur Mündung des Kaiser-Wilhelm-Kanals ausgebaut.

Der Nord-Ostsee-Kanal, international bekannt als Kiel Canal, ist die meistbefahrene Wasserstraße der Welt. Finanziell rentiert hat sich das Projekt allerdings nie: Jedes Jahr schreibt der Kanal

tiefrote Zahlen.

Auberg & Uferstraße, 2017

Scheerhafen

Zwischen Schleusen und Militärgelände liegt noch ein kleiner Handelshafen, der "Scheerhafen", benannt nach Marine-Admiral Reinhard Scheer, der im Ersten Weltkrieges die Hochseeflotte der

kaiserlichen Marine in der Skagerrakschlacht kommandierte.

Mikas Fotos entstanden im Januar 2007 und waren ein Versuch, die absurde Atmosphäre des Scheerhafens einzufangen. Mika fotografiert nicht viel, schießt meistens nur Schnappschüsse, kein Vergleich

zu den wesentlich bewussteren Fotos, die Inga formt.

Wir haben diese kleine Fotoreihe trotzdem mit ins Portfolio aufgenommen, um einen Kontrast zu geben zu den Fotostrecken über die Wik, die Inga in den Jahren 2015 bis 2019 geschossen hat. Im Jahr

2007 sah alles noch viel roher aus, leerer, freier. Die Präsenz des Militärs hielt den Prozess der Gentrifizierung auf, leerstehende Kasernen und langsam verfallende Gebäude prägten das

Stadtviertel. Auf den stillgelegten Bahnschienen zum Scheerhafen standen jahrelang ausrangierte Eisenbahnwagen herum und rosteten vor sich hin. Nur langsam sickert der Kapitalismus in die

Wik.

Zwanzig Jahre später sieht die Wik viel geleckter aus. Ein Wohnwagenstellplatz verstopft den Scheerhafen. Es ist nicht mehr möglich, zwischen den Kiesbergen zum Wasser zu kommen. Das halb

verfallene Anschargelände wurde renoviert. Auf der einen Seite werden historische Häuser vor dem Verfall gerettet. Auf der anderen Seite geht viel Charme verloren, weil zwischen alten Gebäuden

neue Wohnanlagen hochgezogen werden.

Im Vergleich machen die Fotoserien von 2007 und 2017 bis 2019 den Wandel deutlich im Stadtviertel Euphrosines: Der Kottelwik.

Scheerhafen, 2007

Militärisches Erbe

Durch Militär und Nord-Ostsee-Kanal strahlt die Wik eine raue, industrielle Schroffheit aus. Historisch repräsentative Gebäude gehören dem Militär: Alte Bunkeranlagen wie der Flandernbunker, heute ein Gedenkort. Oder der Hochbunker in der Hohenrade, den wir zum Vikings-Bunker machen. Aber auch kleinere, versteckte Reste: Ein winziger Bootsbunker in der Südböschung des Nord-Ostsee-Kanals, kurz vor der Schleuse, jetzt nicht mehr zugänglich. Ein Ein-Personen-Schießstand, an den Bahnschienen zum Scheerhafen.

Ein efeubewachsender Baukomplex an der Ecke Weimarer Straße/Rostocker Straße diente im Kaiserreich als Arrestanstalt der Marine. Im Zweiten Weltkrieg inhaftierten die Nationalsozialisten hier Marineangehörige, die auf Vollstreckung ihrer Todesurteile warteten, unter anderem auch Marineoffizier und U-Boot-Kommandant Oskar Kusch, der 1944 wegen regimekritischer Äußerungen gegen das NS-Regime hingerichtet wurde. Im Alter von 26 Jahren. Zum 80. Jahrestag der Hinrichtung wurde die Ausstellung "Widerstand und Verantwortung" eingerichtet: https://oskarkusch.de/.

Manche der rund 100 Zellen wurden noch in den 1950er Jahren von der Bundeswehr als Büroräume genutzt. Seit 1996 steht das Gebäude unter Denkmalschutz. Allem, was hier pittoresk aussieht, ist mit historischem Misstrauen zu begegnen.

Holtenauer Schleusen im Winter, 2015

Petruskirche

Die Petruskirche in der Wik wurde zwischen 1905 und 1907 gebaut, als Garnisonskirche für das Marinekasernement, im Auftrag von Großadmiral Alfred von Tirpitz. Lange Jahrzehnten gab es keine Kirchengemeinde in der Kirche, das Gebäude wurde lediglich für Konzerte genutzt. Und für gelegentliche Militärgottesdienste. 2016 zog die Kieler Apostel Gemeinde in die Kirche ein.

Petruskirche, 2017

2019 konnten wir den Kirchenraum selber nutzen, für Musikaufnahmen zu unserem Video-Blog. Dazu haben wir wieder einige Musikerînnen aus der Wohnstätte Claus-Sinjen-Straße dazugeholt.

In der Adalbertstraße, gegenüber der Petruskirche, liegt der Biosk Tante Suse.

Arkonastraße

In der ehemaligen Marinetechnikschule in der Arkonastraße war das "Polizeipräsidium" von Axel Milbergs Tatort-Kommissar Klaus Borowski untergebracht. Nach 2015 wurde das Gebäude umgebaut zur "Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete".

In den letzten Jahren kam die Arkonastraße in die Medien: Berichtet wurde von problematischen Zuständen, von Müll und Lärmbelästigung. Privates Regionalfernsehen kam vorbei, um Anwohner zu befragen, die sich undefiniert "bedroht" fühlten. Wir leben seit 25 Jahren in der Wik. Wir hatten und haben mit geflüchteten Menschen zu tun, beruflich und privat, aus Syrien, Irak, Iran, Afghanistan und der Ukraine. Zu keiner Zeit fühlen wir uns "von Geflüchteten bedroht". Diese pauschalen Diffamierungen sind ein Ärgernis für viele tatsächliche Anwohner.

Herthastraße, 2017

Regionalliteratur

Der Fokus auf die Stadt Kiel verführt zu der Annahme, unser Roman sei möglicherweise ein Stück "Regionalliteratur": Also uninteressant für Menschen außerhalb von Kiel. Die Schlussfolgerung ist verständlich und bescheuert. Die Tatort-Fernsehreihe lebt von regionalen Geschichten, die bundesweit interessant sind. Jede gute Geschichte sollte verwurzelt sein in einer bestimmten Gegend: Einem konkreten Raum.

Anscharpark, 2018

Wir beginnen die Romanreihe in Kiel, weil wir hier zuhause sind und uns auskennen. Doch erstens ist der Inhalt trotzdem interessant für alle, die es interessiert. Und zweitens geht der zweite Roman nach Norwegen, Dänemark, Polen und Kamerun, der dritte fährt über die Türkei bis in den Iran, der vierte spielt im alten Mesopotamien, der fünfte im zeitgenössischen Ghana. Vorher könnt ihr ruhig ein bisschen Kiel ertragen.

Anscharpark, 2017

Franziska Ludwig - Karte der Kottelwik